普段何気なく使っているティッシュですが歴史や語源を調べました。

〇ティッシュはガスマスク用のフィルターだった?

〇日本にティッシュの歴史は?

〇ティッシュの消費量は日本が世界一!?

など様々なことが分かったので下記に追記します。

- ティッシュペーパーの歴史や由来を紙の専門家が調べてみました。

- ティッシュの歴史は?

- 日本のティッシュの歴史は?

- ティッシュが5箱1組になった歴史

- ティッシュの価格の歴史

- そもそもティッシュとは?

- ティッシュの名前の由来語源は?

- ティッシュ?ティシュー?どちらが正式名称?

- ティッシュはなぜ二枚重ねなの?

- なぜティッシュペーパーの箱は年々コンパクトに

- ティッシュが5箱の理由について

- ティッシュペーパーを1枚ずつキレイに取る方法

- ティッシュペーパーが1枚ずつ出てくる理論

- 日本のティッシュ消費は世界一!

- 保湿ティッシュは日本発祥?

- ポケットティッシュ配りは日本だけ?

- ティッシュは粗品で人気?

- その他紙のトリビア集について

- その他紙のトリビアはこちらです!

ティッシュペーパーの歴史や由来を紙の専門家が調べてみました。

ティッシュの歴史を調べてみたところ卸売りをしている紙問屋でも新たな発見がたくさんあったので記載します。ガスマスクや戦争が関係しているとは驚きです!

また、日本のティッシュの歴史は王子ネピアの社史を参考に記載しています。浜田紙業はネピアの代理店になります!

ティッシュの歴史は?

ティッシュはもともと第一次世界大戦中にガスマスク用のフィルターとして使用されていました。第一次世界大戦といえばドイツ軍が毒ガス兵器を使用したころです。ティッシュはガスマスク用のフィルターや脱脂綿の代用品として使用されていました。

第一次大戦後アメリカで大量に余ったティッシュをキンバリー・クラーク社がメイク落としの消耗品としてクリネックスティシューを販売したところ多くの女性から注目を浴びました。それまではメイク落としには、タオルや布を使って化粧を洗い落としており洗って使用する手間と不衛生なのでクリネックスティッシュは好評だったようですね。

クリネックスというのは日本でも日本製紙クレシアのブランドとしてよく耳にしますね。

後述しますが日本のティッシュの歴史もクレシアが関係しています。

その後飛躍的に売れるきっかけとなったのがお客様の声です。

とあるお客様から

「使い捨てのハンカチとしてティッシュを使用している。」

という声を聞いたメーカーが使い捨てハンカチとPRしたところヒット商品になったようです。たしかにメイク用ですと女性しか購入しませんが使い捨てハンカチだと老若男女問わず使用します。

使い捨てタオルと聞くと今では厚手のペーパータオルをイメージしますが当時はティッシュを使っていたのですね。日本の薄くて柔らかいティッシュだと手は拭きにくそうですが当時は厚手のものだったのでしょうか。現代のティッシュでも日米比較しているサイトがありアメリカのティッシュのほうが厚いことが記されていました。日本人は肌が弱いので日本のティッシュのような柔らかい素材が生まれたと言われています。

日本のティッシュの歴史は?

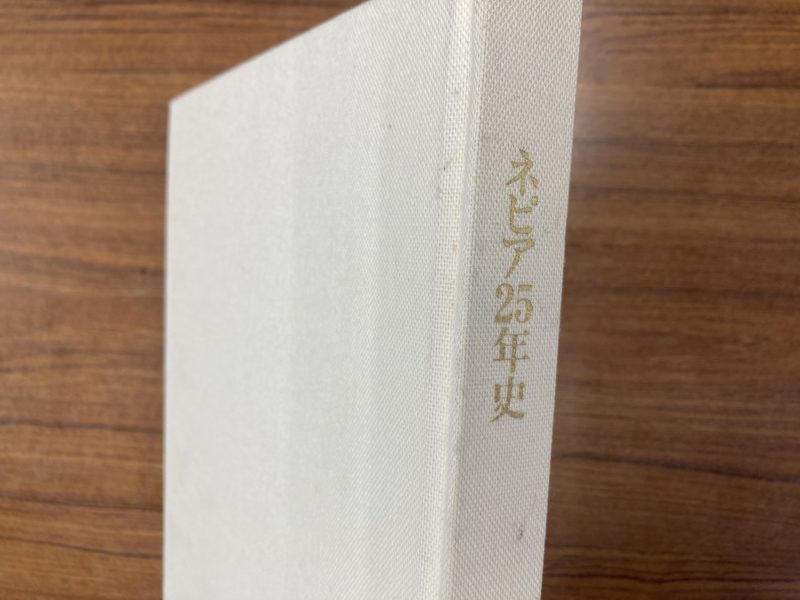

nepia25年史という王子ネピア創立25周年の記念事業として作られた本があります。

その本にはティッシュの歴史や製造に至る経緯が記載されておりネピアの代理店でもある浜田紙業にも保管されている貴重な当時の資料です。この社史を基に歴史を見ていきます。

写真がネピアの25年史です。

ボックスティッシュ誕生以前

白ちり紙が使用されていました。白ちりはトイレットペーパーの代わりとしても使用されており、2022年現在、浜田紙業は白チリ紙を販売しております。ペット関係や施設等で需要があります。トイレットペーパーのようにクルクル巻いたり、ちぎる必要がなく重宝されています。

白ちり紙とは?

日本では明治維新後ホテルや洋館などでトイレットペーパーが求められていたそうですが、輸入に頼っていたそうです。国産のものができたのは1800年後半です。

トイレットペーパーが普及する前に使用されていたおしりをきれいにする紙が白ちり紙です。俗にいうボットン汲み取り式便所では白ちり紙が使用されていました。(50~60年ほど前)

下水道の普及によりトイレが水洗式に変わっていく過程で水に流れない白ちり紙を製造していたメーカーが水溶性のトイレットペーパーを製造し始めたそうです。今も白ちり紙がホームセンターやドラックストアで販売しているところもございます。

ボックスティッシュの誕生

社史にはこのような記述があります。

国内の家庭紙市場には、すでに昭和38年から山陽スコット(現、クレシア)がスコッティを、十条キンバリーがクリネックスを先行発売し、シェアは十条キンバリーが62%、次いで山陽スコットが30%、他が8%という状況になっていた。

引用元:nepia25年史より引用

ちなみに十条キンバリーというのは1996年(平成8年)10月1日 に合併しており現在のクレシア株式会社のことです。

1963年昭和38年山陽スコット(今の日本製紙クレシア)がスコッティ・トイレットティッシュ75mを発売し広く出回り1年後には箱入りティッシュが発売されコマーシャル等で認知されていたのです。

王子ネピアは後発で昭和47年3月にボックスティッシュが全国へ出荷され、マーケティング活動として当時絶大な人気を誇っていたピンキー&キラーズがCMに出演していたのです。

ティッシュが5箱1組になった歴史

今では当たり前のように5箱1組で売られているティッシュですがもともとは一箱単位で販売していたことは知っていますか?

nepia社史や当時の様子を知る浜田紙業の社員西山に確認しました。

昭和40年代はティッシュは一箱単位で購入するのが当たり前でしたが2~3箱まとめて購入する消費者が増えていったのです。

最初は小売店でティッシュを5箱一組にまとめていたのが問屋の倉庫で5箱を袋詰めしていったのです。

当時を知る浜田紙業の西山に話を聞くと

「袋詰めは大変な作業だった。機械化されて非常に嬉しかった」

との証言があり、今となってナイロン包装が当たり前でしたが、ネピアでは昭和59年2月に大手製紙メーカーとしては初めて5箱1セットの機械化に成功した。とのことです。

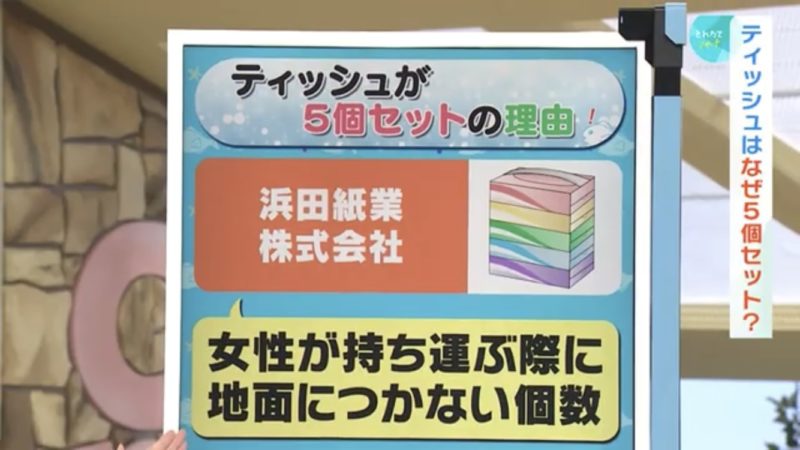

ちなみにティッシュが5箱一組になった理由を知っていますか?

これはオイルショックや女性の当時の身長が関係していると言われています。

詳細はこちらに記述しているのでご覧ください。

5箱の理由については、関西版ZIPの取材がありました。当時の記事はこちらです。

ティッシュの価格の歴史

ブログを記述している現在はティッシュは5箱で240円前後です。1箱に換算すると50円を切る価格になります。

(ティッシュが値上がりしているので2023年現在は300円前後です)

価格の歴史を調べてみました。

昭和40年代・・・1箱150円

なんと!!今の3倍の価格で販売されていました。驚きです。5箱計算で750円ということは鼻セレブティッシュよりも高い値段で売られていたのです。

当時は1箱100円をきって売ることは暗黙の了解で禁止だったようです。イベントでのノベルティ・粗品やドラックストアやホームセンターの激安で客寄せ代名詞のティッシュですがもともとは高価な商品でした。

その後価格競争が始まります。

昭和50年代~・・・1箱100円を切る

ティッシュの認知向上で小売店の目玉商品として売られることになり、客寄せ用の安売りをする商品になっていきました。それほどティッシュを安くすれば集客になる商品だったのですね。

ちなみにティッシュ販売当初は200組(400枚)での販売でした。

平成・令和・・・5箱で250円前後 150Wティッシュの登場

現在では150組(300枚)で250円前後で売られておりかなり価格が下がっていますね。小売店によっては赤字覚悟での販売を行なっているところもあります。

そもそもティッシュとは?

ティッシュとは?で調べてみるとウィキペディアにこんな記述がありました

ティッシュペーパー(英: tissue)とは、主に、汚れなどを拭き取ったり包んだりして捨てる目的の、薄くて柔らかい上質な塵紙のことである。日本では一般的に、難水溶性の特性を持つものとされており、近年では水溶性の特殊な製品も出回っている。

まさに普段使っているティッシュの説明です。特徴的なのは日本ではトイレに流せない難水溶性の商品が多く出回っています。例えば経験のある方も多いと思いますがズボンのポケットなどに入れたティッシュをそのまま洗濯してしまい大惨事になったことがあると思います。その際ティッシュはしっかり残っていますよね。あのときティッシュが消えてしまえばどれほどうれしい事か。ちなみにですがトイレに流せないということは紙が分解されないということなのです。トイレットペーパーは繊維同士が分解され細かくなるためトイレに流せるのです。

文章を見ているだけでは「どういうこと?」かわからないと思いますのでティッシュがトイレに流せなくてトイレットペーパーがトイレに流せる理由はこちらの過去の記事に記載しています。実験やってみてわかったことが沢山あったのでこちらを気になる方はこちらをクリックしてください。

☆ティッシュとトイレットペーパーの違いとは?なぜトイレットペーパーは水に流せてティッシュは水に流せないのか

写真はエルモアの水に流せるティッシュです。単価は普通のティッシュに比べて高いですが介護用や乳児と関わる方から人気の商品です。サッと汚れを拭きたいときに便利な商品です。

ティッシュの名前の由来語源は?

調べているとティッシュに関してこんな記載があります。

英語における”tissue”は、古期フランス語の「織られたもの」に由来しており、通常は1単語だけでその意味を成す。”tissue paper”や”paper tissue”という表現は何らかの特別な意図を伝えたい時に言い現わす言い回しである。

#ウィキペディアより

古期フランス語の「織られたもの」に由来しています。

この意味は以前は下記のように記述しましたが恐らくはパルプ同士が織物のようになってできたのがティッシュと言うことなのではないかと改めて考察しました。

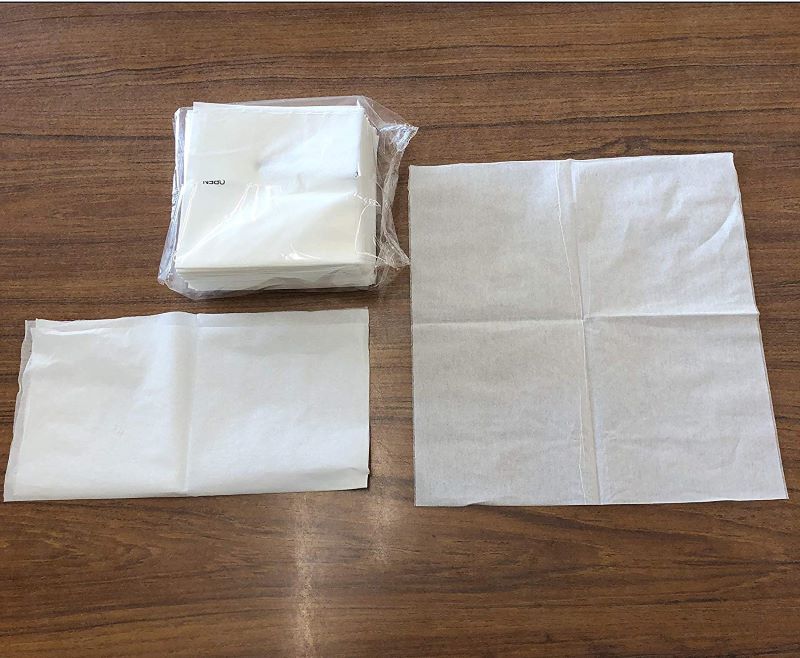

〇二枚一組でスムーズに箱から出すためにティッシュは織られてはいっています。写真をご覧ください。織られてティッシュが入っている様子がよくわかります。

詰め替え用ナイロンティッシュです。正方形のティッシュが織られて袋に入っている様子がよくわかります。

ティッシュやトイレットペーパーもですがパルプの集合体です。パルプが折り重なり一つの製品になっているのでティッシュの由来である「織られたもの」というのは製品の加工過程から名付けられたのではないかと考えられます。パルプの集合体である記事はこちらに詳細が記述されていますので良かったらご覧ください。

ティッシュとトイレットペーパーの違いとは?なぜトイレットペーパーは水に流せてティッシュは水に流せないのか

ティッシュ?ティシュー?どちらが正式名称?

“tissue”の英語における発音は、ティシュー [tíʃuː]であり、日本人の語感からしてなじみにくい。よって、日本では英語の発音とは異なる「ティッシュ」という呼び方が浸透している。表記は、「ティッシュ」、「ティシュー」、「テッシュ」、「ティシュ」と書かれる。製紙業界では発祥のアメリカにならい、「ティシュー」と呼称することが定着しており[1]、ほぼすべての商品パッケージにも「ティシュー(ペーパー)」、「ティシュ(ペーパー)」と表記されている。

*ウィキペディアより

ティッシュはもともとの表記は「ティシュー」です。各社メーカーはティシューと表記していますが実際の発音は「ティッシュ」です。メーカーの方も「ティッシュ」と発音する方が多いように思います。「ティシュー」は発音しづらいですね。

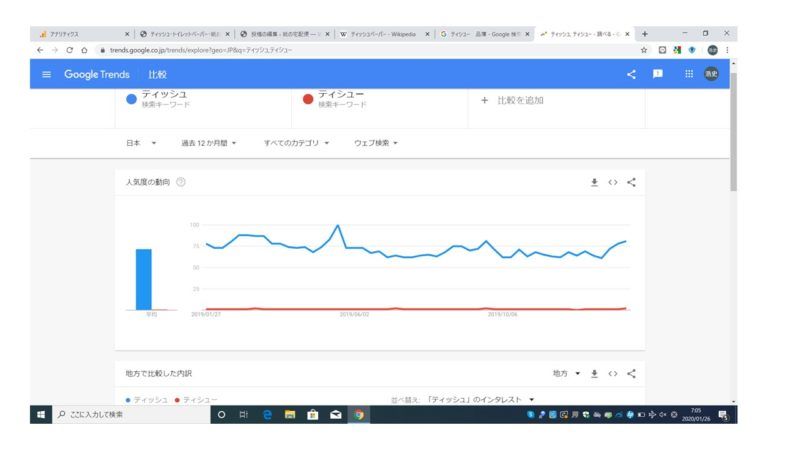

グーグルトレンドで「ティッシュ」「ティシュー」どちらの単語で調べているのか検索すると写真を見てわかる通り圧倒的に「ティッシュ」で調べられています。「ティシュー」で検索してもティッシュが出てきますね。ティッシュを販売している浜田紙業としては「ティッシュ」という表記で今後も記載していきます。

ティッシュはなぜ二枚重ねなの?

●1枚の厚い紙より薄い紙を2枚重ねた方がやわらかくなります。

●2枚の紙の間にできる空気層の部分で水分を吸収します。

●紙には表裏があり、うらのザラザラしているほうを内側にして、肌に触れる外側がツルツルの面になるようにしてあります。

ネピアHPより引用 引用元URL:https://www.nepia.co.jp/company/faq/

またクレシアのサイトには

1枚ずつの製造では薄さのために機械での大量生産が困難になり、また、2枚分の厚さのティッシュでは柔らかさが失われてしまうからであ

ティシューペーパーは、鼻をかんだりお化粧時に使ったりすることも多く、柔らかさとともに、ある程度の強度が必要となります。1枚で2枚分の厚さにするよりも、薄い紙を重ねることでよりやわらかくなるため、2枚重ねにしています。

また、紙には裏表があり、ツルツルした面が表、ザラザラした面が裏となっています。ザラザラした裏面同士を内側にして2枚を重ね合わせることで、ツルツルした面が肌に触れるように作られています。引用元:クレシアHP 引用元URL:https://www.crecia.co.jp/products/question/facial/

とあります。要するに共通して言えることは一枚で厚みを出すよりも2枚で厚みを出したほうが「柔らかさ」と「強度」が高いティッシュが完成するのです。ティッシュ1枚だと大量生産ができないということは、ティッシュを販売する私としてはよくわかるのですが、汎用品で利益率が低い商品のため工場の生産力がカギとなります。ちなみにですが2021年3月現在、市場にはティッシュが余っている状態で値段の下げあいが始まっています。工場の生産を止めるわけにもいかず在庫が増えないように各社売れるように値下げをする傾向が高い商材です。

なぜティッシュペーパーの箱は年々コンパクトに

ティッシュペーパーの箱は年々コンパクトになっているのを知っていますか?

発売当初は箱の高さが大きかったのです。

コンパクトになった理由は

・物流コストの効率化

・運転手の負担軽減

2点が挙げられます。

【物流コストの効率化】

ティッシュは利益率が低く大型トラックで運ぶ際はなるべく隙間なく詰め込まれます。紙業界ではトラックに隙間があると空気を運んでいる。と言われることがあるくらい利益率の低い商品なのです。

そのためなるべくコンパクトに製紙メーカーの企業努力で箱がコンパクトになっていったのです。

【運転手の負担軽減】

荷受け荷下ろしの運転手の負担軽減です。ティッシュは大型トラックに600ケース程度積まれており重量も1ケース10kgを超え三辺サイズで140サイズを超えるので大型荷物に分類されます。先ほど述べたようにパレットに載せて運ぶのではなくトラックに直に積むので1ケースずつ手降ろしになるのです。1人で行なうと荷下ろしだけで2~3時間はかかる重労働です。

この動画は実際の荷受けの様子です。浜田紙業ではスタッフ数名が必ず協力して降ろしています。

1ケースずつ降ろしているので良かったらご覧ください。

ティッシュが5箱の理由について

ティッシュが5箱1組で販売されている理由もティッシュペーパーの箱の大きさが関係しているのを知っていますか?

なぜ4箱ではないのか?と気になった方もいるのではないでしょうか?

実はもともと5箱1組で販売に至った理由はオイルショックや当時の日本の女性の身長が関係しているのです。

詳細は下記に記述しているので良かったらご覧ください。

ティッシュペーパーを1枚ずつキレイに取る方法

ティッシュがコンパクトになった関係で箱にぎゅうぎゅう詰めにティッシュペーパーが詰め込まれることになりました。

その結果、新品ボックスティッシュの最初の1枚が綺麗に取れず何枚も取れたり、破れてしまう事態が起きています。

そこで箱ティッシュ最初の一枚を綺麗に取る方法を紹介します。

この方法は実際にNHKあさイチさんからも取材があり、放送されました。

詳細は上記肉術しているのでご覧ください。

ティッシュペーパーが1枚ずつ出てくる理論

ティッシュを1枚とると次の1枚が勝手に出てきます。

これはポップアップ方式と呼ばれ折り重なるようにしてティッシュが箱に入っているのです。

詳しくはこちらをご覧ください。

実際に弊社スタッフが仕組みについて解説しています。

動画や画像で構造を紹介しています。

日本のティッシュ消費は世界一!

日本のティッシュ使用量は世界一なのです。ほんとかよってことで調べてみました。

1人当たりの年間使用料は17箱で2位のアメリカの3倍とのことです。アメリカはキッチンタオルやペーパータオルが常備されておりティッシュを常備する習慣はないそうです。

日本にはラーメン屋にもティッシュが常備されているところが多くあります。10店舗以上経営している大きなラーメン屋のお客様からメーカー直送にて10ケースティッシュを販売したこともございます。

日本にはラーメン屋にもティッシュが常備されているところが多くあります。10店舗以上経営している大きなラーメン屋のお客様からメーカー直送にて10ケースティッシュを販売したこともございます。

日本人は角質層が薄く、柔らかなティッシュでなければ肌を痛めてしますとのことです。また、花粉症患者が多く鼻をかむ機会も多いのです。僕も花粉症でシーズンはティッシュが欠かせません。

保湿ティッシュは日本発祥?

そんな角質層の弱い日本人だからこそ開発できたティッシュが保湿ティッシュだと思います。

保湿ティッシュを使用している国は日本だけのようです。

河野製紙が世界で初めて保湿ティッシュを販売しました。

デリケートな肌の赤ちゃんや風邪・花粉シーズンに人気の商品です。

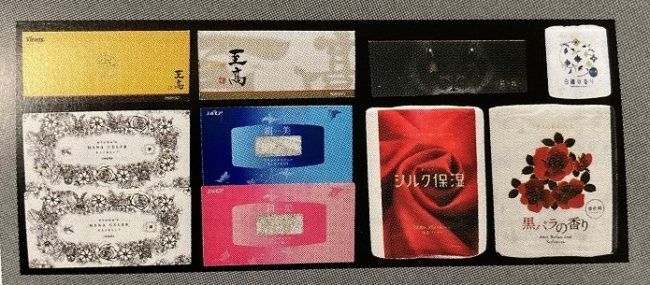

保湿ティッシュの代表的な商品と言えば

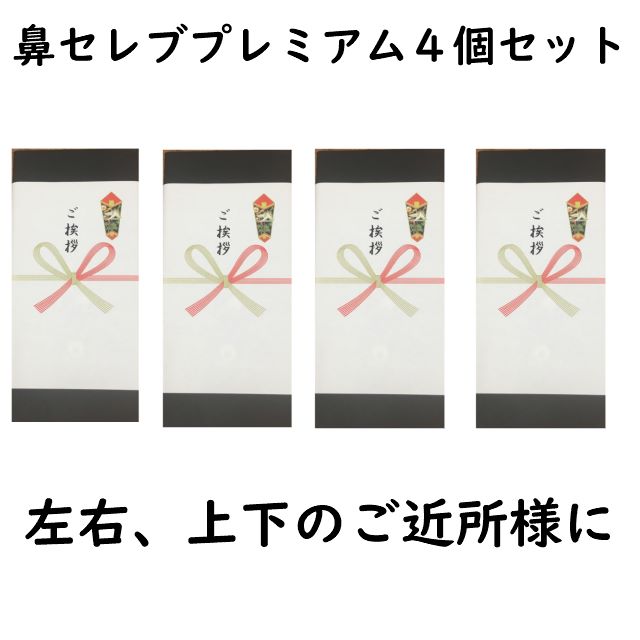

鼻セレブティッシュが挙げられます。花粉症のシーズンに飛ぶように売れる商品です。自分で使うことはもちろんのことノベルティの需要も多い最高級の保湿ティッシュです。

こちらの鼻セレブティッシュ3枚重ねとなっており使うのがもったいないくらいです。引っ越しやの際には熨斗付きの鼻セレブティッシュが人気です。浜田紙業では、ノベルティとして鼻セレブティッシュが売れています。粗品で頂いて嬉しいものは「普段使うけど自分では買わないちょっと高いもの」です。保湿ティッシュや高級トイレットペーパー・洗剤等です。のし付鼻セレブティッシュはこちらから販売ページに移動します。

こちらの鼻セレブティッシュ3枚重ねとなっており使うのがもったいないくらいです。引っ越しやの際には熨斗付きの鼻セレブティッシュが人気です。浜田紙業では、ノベルティとして鼻セレブティッシュが売れています。粗品で頂いて嬉しいものは「普段使うけど自分では買わないちょっと高いもの」です。保湿ティッシュや高級トイレットペーパー・洗剤等です。のし付鼻セレブティッシュはこちらから販売ページに移動します。

最高級の粗品用ティッシュやトイレットペーパーの詰め合わせはこちらをクリックしてください。最高級品のみでの構成です

最高級の粗品用ティッシュやトイレットペーパーの詰め合わせはこちらをクリックしてください。最高級品のみでの構成です

ポケットティッシュ配りは日本だけ?

街中で見られるポケットティッシュ配りですが日本独特の文化のようです。もともと昔はマッチ箱を粗品として配っていましたが、1960年代に広告用のポケットティッシュが粗品・販促として広く認知されるようになりました。私たち日本人は街でポケットティッシュの配布をスルーすることもありますが海外の方からは喜んでもらうそうです。海外では日本に比べて紙は高価で無料で貰えることは考えられないとのことです。日本独自の文化なのですね。

浜田紙業ではボックスティッシュを全国に運賃無料にて配送している実績があります。粗品やノベルティでティッシュを必要としている企業さまに販売しておりますのでお気軽にお問い合わせください。ボックスティッシュの場合は嵩張るので車屋やガソリンスタンドなど車移動を伴う企業様で人気です。

ティッシュは粗品で人気?

ティッシュは粗品で人気なのです。粗品で人気が出るのは

・誰しもが使うもの

・商品のこだわりが少ないもの

・いつも使っているものよりも少し高級なもの

この三点が挙げられます。まさに、ティッシュですね。ティッシュやトイレットペーパーがダントツで人気です。浜田紙業(株)にも「粗品用のティッシュ」の問い合わせがきます。その中でも人気なのが保湿ティッシュやトイレットです。のし付きや下記の写真のようなティッシュがいつしか粗品として提供されるようになりました。ティッシュの粗品の歴史を調べてみましたが、ポケットティッシュはでてくるもののボックスティッシュの粗品での歴史について定かではありません。

高級ティッシュギフトは至極至高クリネックスと保湿トイレットペーパーの詰め合わせです。粗品販売店はこちら

その他紙のトリビア集について

浜田紙業では

・トイレットペーパーの代わりになるものは?

・鼻セレブティッシュはなぜ甘い?

・ティッシュの取り出し口のビニールの意味は?

などなど紙に関する疑問について考察したブログを記述しています。

その他紙のトリビアはこちらです!

トイレットペーパーの歴史についても記述しています。

トイレットペーパーの→歴史はこちらから←

今後もこちらにティッシュ・トイレットのトリビアも記入していきます。この記事は紙問屋卸売業の浜田紙業浜田浩史が記述しています。

この記事を書いたのは石川県金沢市にある1950年6月創業75年紙問屋浜田紙業(株)の浜田浩史です。浜田紙業(株)はメーカーの正規代理店で王子ネピアやカミ商事などの製紙メーカーと直接取引をしておりティッシュやトイレットペーパー、印刷用紙、魚を包む紙(グリーンパーチ)、バリアラップなど特殊紙、日用消耗品の卸売りをしています。

紙問屋ならではの業界情報をいち早くお客様に届けていきます!紙の専門家として経験を活かし紙製品でお客様が困っていることを一緒に解決し信頼される企業を目指しています。どのような些細な困りごとでもお問い合わせください。真摯に向き合います。強みは全国の物流網を使った商品の大量発送です。全国に配送可能ですのでお気軽にお問い合わせください!

浜田紙業の会社概要はこちらです。WEB責任者である浜田浩史の著者情報や経歴、取材歴等も記載しています。

会社HPトップはこちらです(商品の詳細情報が記載しています。紙製品の大量注文・電話注文や各種問い合わせに対応します。)

通販サイトはこちらです(個人様向け商品や法人さま大量注文サイトです。クレジット、アマゾン、楽天など多様な決済方法に対応しています)

TVや雑誌の取材実績はこちらです。ティッシュの裏技や会社の事例が著書や公的機関の雑誌で紹介されています。

お問い合わせは下記フォームよりお気軽に!

【検討中の企業様へ】

tel:076-237‐0321

こちらからお電話ください。

浜田紙業の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

【電話対応時間】

平日9:00~16:30

【下記の問い合わせフォーム】

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんのでお気軽にどうぞ!

弊社からの返信メールが届いていない場合は、メールアドレスの入力が間違っていたり、迷惑メールに振り分けられたりしている場合があります。お手数おかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。