知り合いの小林恭太さんは祖父の代から続く製箔(金箔を薄く延ばす)の職人で伸ばす工程でグラシン紙や和紙を使っているということを聞き会社見学に行ってきました。

グラシン紙や和紙をどのように使っているのか?見学したところ金沢が誇る伝統文化金箔の箔打ちを知ることができ非常に有意義な時間になりました。

金箔用グラシン紙ついて

普通のグラシン紙は半透明の紙で主に封筒の宛名が見える部分、薬の包装紙や屈筋シートなどに使用します。グラシン紙について解説した過去の記事は下記をクリックしてください。

グラシン紙とはラッピングやクッキングシート薬包紙などの用途で使われ直販しています

こちらが金箔用のグラシン紙です。製造加工も違いまた墨で黒く塗ります。なぜ黒色に塗っているのかは下記に記載しているので製造工程とともにご覧ください。

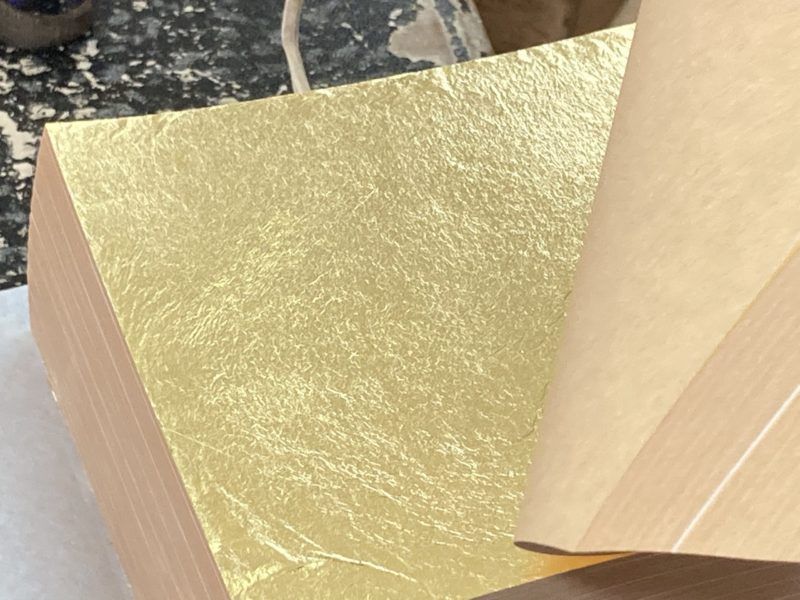

箔打ち前の金箔です。この金箔を今から5倍薄くするとのことですが初めて見る私にとってはすでに薄いです。これ以上どうやって薄くするのだろうか。

職人が箔打ちをしている様子です。軍手をして四角い黒い正方形のものを打ち付けている様子です。黒い正方形の中に金箔が入っており、薄く薄く引き伸ばしています。写真は小林製箔の3代目小林恭太氏です。

薄く引き伸ばした金箔です。黒い正方形の正体はなんとグラシン紙を積み重ねているのです。その間に金箔を挟み薄く箔打ちしているのですね。透明のグラシン紙を炭につけて黒くします。なぜグラシン紙を炭につけるか小林氏に確認したところ静電気を防ぐためです。金箔は非常に薄く箔打ちした後の薄い金箔は静電気によってくっついてしまうというのです。そこでグラシン紙に炭をつけることで静電気がおきにくいということで実際に箔打ちした金箔を触らせてもらいました。

静電気でしっかりと手にくっついています。そしてこすると一瞬で粉々になる繊細な金箔です。静電気対策としてその他にも一枚一枚竹棒で扱う様子も見れました。

竹の棒で一枚一枚右側に置いていく工程です。非常に繊細な作業です。金箔がどれだけ薄くなったのか気になるところです。空に向かって透かして見ました。

見えますか?青く透けるまで箔打ちすることが必要なのです。もう本当に薄くて驚きます。

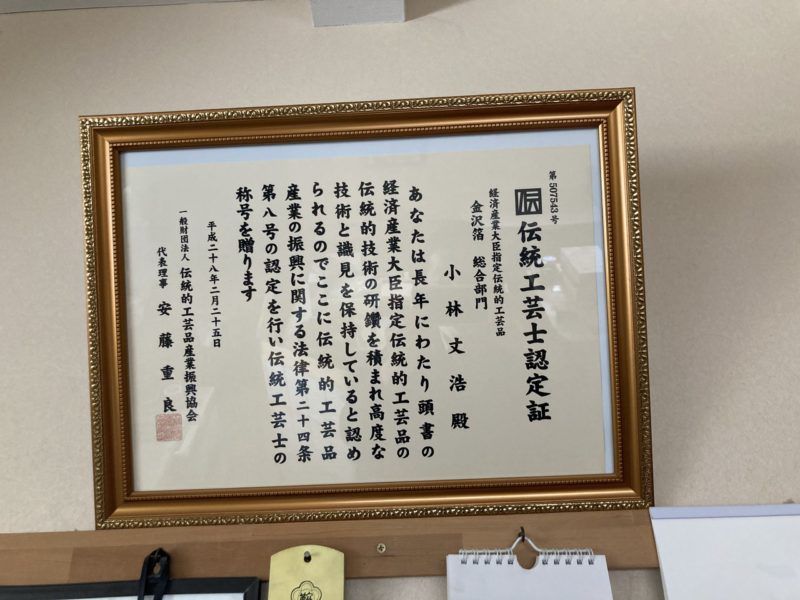

作業場の中には伝統工芸士作業認定証がありました。石川県金沢市は金箔が非常に有名で全国シェアの99%近くが金沢市になっています。職人芸をまざまざとみることができました。

グラシン紙での工程を主に見学させて頂きました。和紙で箔打ちを行なう工程もあり和紙での工程は重要文化財などに使われるとのことです。金沢市の伝統産業を今後も守っていきたいですね。

今回はグラシン紙の新たな用途を知ることができ、非常に有意義な時間となりました。また和紙やグラシン紙を黒くすることで静電気を除去するといった面白い発見がありました。

この記事を書いたのは石川県金沢市にある1950年6月創業75年紙問屋浜田紙業(株)の浜田浩史です。浜田紙業(株)はメーカーの正規代理店で王子ネピアやカミ商事などの製紙メーカーと直接取引をしておりティッシュやトイレットペーパー、印刷用紙、魚を包む紙(グリーンパーチ)、バリアラップなど特殊紙、日用消耗品の卸売りをしています。

紙問屋ならではの業界情報をいち早くお客様に届けていきます!紙の専門家として経験を活かし紙製品でお客様が困っていることを一緒に解決し信頼される企業を目指しています。どのような些細な困りごとでもお問い合わせください。真摯に向き合います。強みは全国の物流網を使った商品の大量発送です。全国に配送可能ですのでお気軽にお問い合わせください!

浜田紙業の会社概要はこちらです。WEB責任者である浜田浩史の著者情報や経歴、取材歴等も記載しています。

会社HPトップはこちらです(商品の詳細情報が記載しています。紙製品の大量注文・電話注文や各種問い合わせに対応します。)

通販サイトはこちらです(個人様向け商品や法人さま大量注文サイトです。クレジット、アマゾン、楽天など多様な決済方法に対応しています)

TVや雑誌の取材実績はこちらです。ティッシュの裏技や会社の事例が著書や公的機関の雑誌で紹介されています。

お問い合わせは下記フォームよりお気軽に!

【検討中の企業様へ】

tel:076-237‐0321

こちらからお電話ください。

浜田紙業の代表番号になります。

電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。

下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。

【電話対応時間】

平日9:00~16:30

【下記の問い合わせフォーム】

問い合わせフォームは24時間対応しています。

些細なことでも構いませんのでお気軽にどうぞ!

弊社からの返信メールが届いていない場合は、メールアドレスの入力が間違っていたり、迷惑メールに振り分けられたりしている場合があります。お手数おかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。